介護支援専門員

産業ケアマネ

さんかくしおハッカ(高畑俊介)

介護情報基盤は、単なる便利なシステムではなく、人手不足や社会保障制度の持続可能性に直結する「ゲームチェンジ」の仕掛けです。紙やFAXに頼る時代は終わり、ケアプランや記録は“誰が見ても伝わる”形で共有され、AIとの共存も避けられません。ケアマネに求められるのは、変化を恐れるのではなく、標準化やICTを味方につけ、専門性をどう発揮するかを自ら問い直す姿勢です。

「静かに始まる、大きな革命」

/介護情報基盤という転換点

皆さまは「介護情報基盤」という言葉を耳にしたことがありますか?

最近ネットの記事等にも、ちらほら登場するようになりました。今月(令和7年8月)には専用のポータルサイトも立ち上がっています。

しかし、まだまだこの業界に浸透している言葉とは言えないでしょう。

どんな仕組みで、何を目的に運用されるのか、分からないままの方は多いと思います。

「便利になります」「業務が効率化されます」と書いてあるけど、いまいちピンとこない。

多くのケアマネ仲間が、「どうせまた国の言うことだろう?」「自分には関係ないんじゃない?」と感じているのではないでしょうか。けれど、これはただのシステム導入ではないんです。

もっと根っこの部分を変えようとしています。

しかも、その影響は私たちケアマネの仕事に、かなり直接的にのしかかってきます。

今回はこの「介護情報基盤」についてお伝えすることで、皆さまの解像度をあげるお手伝いができたらと思っています。

ついに、ゲームチェンジの時代が始まるかもしれません。

便利になる、それは確かにそう。でも…

まず、ポータルサイト(https://www.kaigo-kiban-portal.jp/)で説明されている資料を紐解いてみましょう。

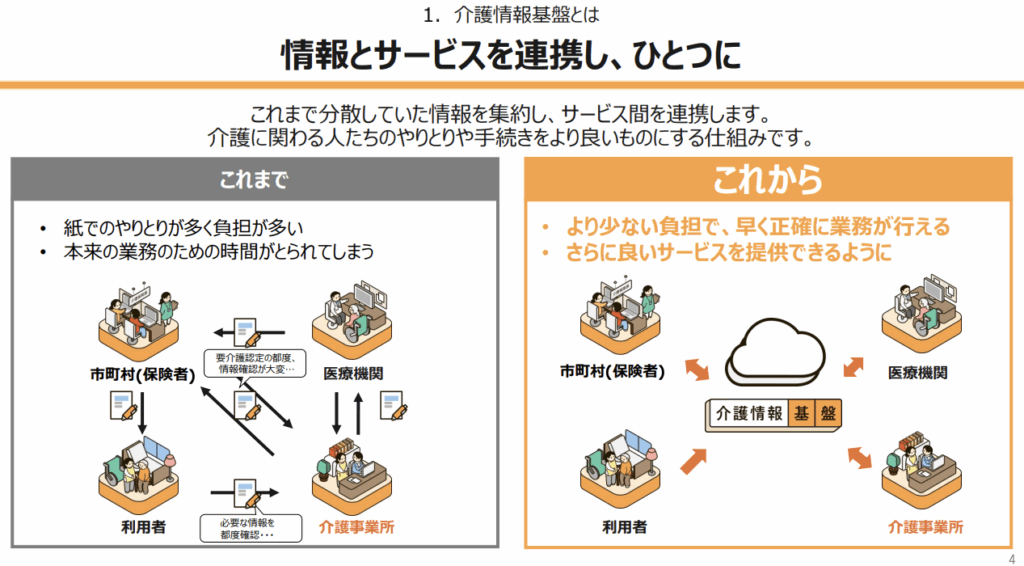

介護情報基盤とは…

・ケアプランデータ連携システムの活用をはじめとした、帳票データの送受信が可能になることで、ケアプランや認定情報をFAXや郵送じゃなくてデータで共有できる

・外部からの共有情報→介護システムの二重入力(転記作業)の手間がなくなる

・マイナンバーカードを用いて、要介護認定の進捗やサービス利用状況を(利用者本人も)その場で確認できる(行政窓口への確認連絡が不要)

(「介護情報基盤の概要」公益社団法人国民健康保険中央会 2025年8月版より)

これを聞くと「ああ、業務が少しラクになるのかな?」と思いますよね。

確かに、それは間違いじゃありません。

毎月のサービス提供票を何枚もFAXする必要がなくなる。

「届いてますか?」と電話する、される手間もなくなる。

実績データを、二度も三度も手打ちすることがなくなっていく。

現場の時間を奪い続けてきた作業から、ようやく解放される。

その意味では、これは本当にありがたい仕組みです。でも、大事なのはここからです。

このシステムの目的は、単に我々の業務が便利になるということだけではありません。私たちはその先にある「国の思惑」に目を向けないといけません。

いま、国が直面している現実

少し未来を想像してください。

2040年、団塊ジュニア世代が高齢者となります。

高齢者人口はピークを迎え、85歳以上のお年寄りもどんどん増えていきます。

要介護認定率も高く、医療と介護が一体的に必要な人がさらに増えることでしょう。

一方で、働き手の数は急速に減っていきます。

若い人も少なくなり、介護職員もケアマネも足りなくなる予測が出ています。この未来を前にして、国はこう考えているはずです。

「人を増やせないなら、仕組みを変えて同じ人数で回すしかない」

だからこそ、FAXや紙をやめて、データでやり取りできる仕組みを全国一律で整える。

これが介護情報基盤の本音のひとつだと思います。便利になる、というのは裏を返せば、人手不足の時代を生き延びるための自動安定化装置なのです。

社会保障を守るための、重要な局面

これは介護だけの話ではありません。

「医療・介護・子ども福祉」すべてにおいてDXの波が打ち寄せています。

この「介護情報基盤」は、縦割り構造の社会保障に、強制的に横串を刺した画期的なシステムです。

医療も介護も子育ても、バラバラに動いていた仕組みをひとつのシステムの一部として並べ直すということです。

これまで各自治体や各事業所が勝手に持ち寄ったバラバラのピース。形も色も違うから、つながらない。

それを国は「全国共通の型」に切り直して、一枚の大きな絵を描こうとしている。この一部が、介護情報基盤なのです。

これは「介護現場がちょっと便利になる」どころか、社会保障そのものをつなぎ直す作業の一部だと言えるのです。

介護も「データ」がものを言う時代

もう一つ、大きなポイントがあります。

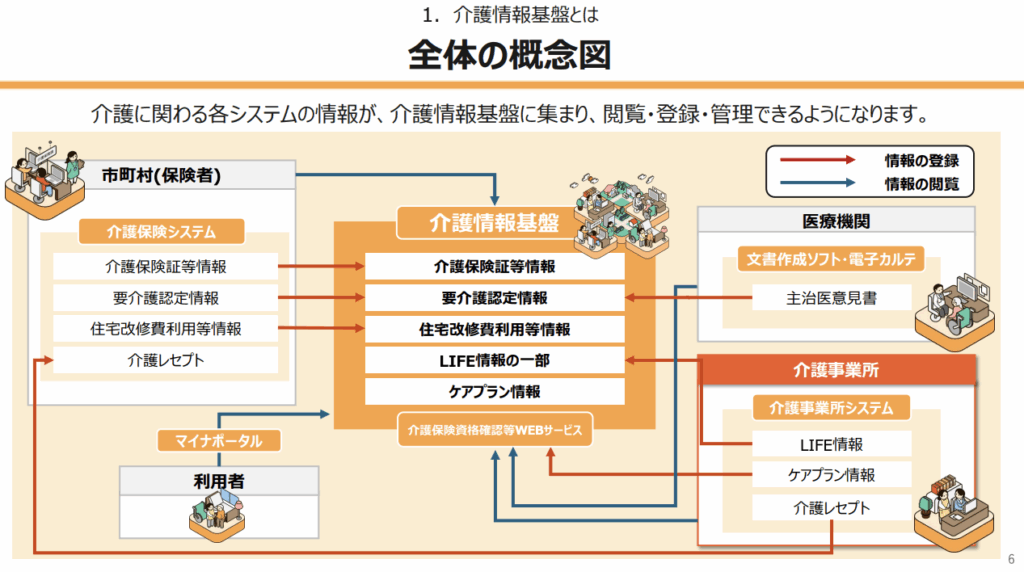

なぜ、ケアプランデータ連携システムが必要だったか。

単にデータのやり取りをするためではありません。国のシステムを介してデータを送受信することで、全ての帳票データは「介護情報基盤」へと吸い上げられます。

「介護情報基盤」にケアプランやLIFE(利用者様の身体状況等)のデータが集まれば、国や自治体は根拠のあるデータで、効果的に政策を動かせるようになります。

これまで「現場の声」や「慣習」で決まってきたことも、これからは「データで効果を証明できるか」が問われるようになります。つまり「数字で説明できないこと」は説得力を失っていくということです。地域ケア会議や自治体の計画づくりも、いま以上にデータを根拠に語られるようになるでしょう。

そしてなにより、

ケアマネの書くケアプランも、「常に見られている前提」の時代になります。

ケアプランの内容、そしてサービスの供給が適切に行われているか。

少なすぎないか、多すぎないか。自立支援、重度化防止に資するものになっているか。

不要なサービスは入っていないか。他にもっといい選択肢はないのか。不要な福祉用具のレンタルがないか。こうしたことが、一目瞭然になります。

レンタルしている用具の品番まで、事細かにログが残るようになるんです。

(「介護情報基盤の概要」公益社団法人国民健康保険中央会 2025年8月版より)

ケアマネにも、大きな波が

じゃあ、ケアマネにとって何が変わるのか。

一番は、ケアプランの書き方があると思います。

今までなら「読む人に伝わればいい」「本人・家族の思いが尊重できていればいい」で済んだものは、全国どこでも読まれて、比較される可能性があります。

介護保険法の理念に基づいて、適切なサービスの位置付けがなされているかどうか、常にそんな監視の目にさらされていると言ってもいいかもしれません。

つまり、「誰が読んでも納得・理解できるプラン」にしなければならない。

ここについては、AIケアプランとの共存も起こるでしょう。

もはや、AIがモデルプランを出してくる未来は、遠くありません。

そのとき、私たちが試されるのは「AIをどうアレンジして、その人らしいケアプランに落とし込むか」という新たな力です。

そして何より、利用者さまと接する時間の中で、どこまでその方の背景情報をしることができるか。細かい部分までアセスメントする力が求められています。

ケアマネの専門性というものが、次のステージに向かおうとしています。

まとめ

ここまでみてきたように、介護情報基盤はすでに完成された仕組みになりつつあります。そしてそれは、早ければ来年度から始まる自治体も出てくると言われています。

変化は避けられません。

ならば、どう備えるかです。

情報にアンテナを立て、近い未来を先読みすることで、早くからツールや仕組みを取り入れることのできる事業所は、移行期の混乱を“チャンス”に変えられます。

逆に「まだ先の話だから」「時間がないから」と後回しにするほど、痛みは大きくなるでしょう。

介護情報基盤は、ただの便利ツールではありません。

人手不足・社会保障・行政の標準化という大きな課題を、一気に動かす可能性を秘めた大変革です。

新しいルールに文句を言うのは簡単です。

でも、どうせ変わるなら、自分がそのルールを味方にできるかどうかが勝負とも言えます。

すでにもう、ゲームは始まっています。

私たちがこの舞台で、どう行動するか。

それが、これからの介護業界の未来をつくっていくのだと思います。